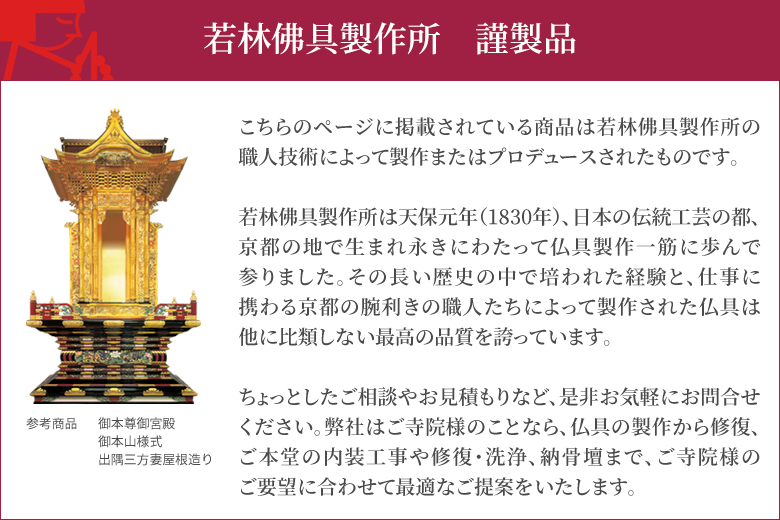

商品紹介

浄土真宗本願寺(西本願寺)でご使用いただける輪灯(りんとう)です。御本山阿弥陀堂で使用される輪灯と同じ様式で製作しています。笠の縁取りと蔓、碗に菊模様を彫刻しているので、菊輪灯(きくりんとう)、または菊蔓輪灯(きくつるりんとう)と呼ばれています。また、中吊が「タコ(蛸)」に似ているため「蛸カン輪灯」とも呼ばれています。こちらの商品は、輪灯を下げたときに白く輝くように、地金の配合を調整した真鍮を使用しています。その真鍮を、木製で型取りをした鋳型で鋳造、専門の職人が鏨(たがね)で模様を彫り、鏡のように研磨して仕上げています。大変手間のかかったお品物で、量産品にはない繊細なバランスと重厚な質感が特徴で、末永くご使用いただけるお仏具です。サイズは笠の直径21cm(7寸)から45cm(1.5尺)まで九種類からお選びいただけます。詳しくはお気軽にお問合せください。こちらの商品には弊社の「磨きノン」加工をお勧めしております。磨きノン加工は仏具に必要なお磨きを長期間にわたって不要にするコーティング加工です。お磨きすることなく、いつまでも新品の輝きを維持できます。

輪灯とは

灯供養具としては各宗派で台灯籠や雪洞が用いられますが、浄土真宗の寺院では「輪灯」と呼ばれるお仏具が用いられます。輪灯は浄土真宗の各派により形状が異なり、本願寺派では菊模様と牡丹模様、大谷派では無地の輪灯、真宗高田派は桐模様、真宗仏光寺派は藤模様、真宗興正派は牡丹模様が使用され、中尊前と祖師前の天井から吊り下げて使用します。また、吊り下げる位置と輪灯の高さは決まっています。輪灯に使用する油は、以前は菜種油を使用されていましたが、火事の心配や油による汚れなどから、現在ほとんどの寺院では電球を使用しています。弊店ではお灯明の自然な動きを表現した、「燈明ゆらぎ」を販売しています。灯明の自然なゆらぎを再現してご好評をいただいているロングセラー商品です。ぜひご検討ください。

卯兵印とは

弊社では素材、職人、工程を全て見直し、特別誂えの中でも特にクオリティーの高い商品に「卯兵衛印」を付けさせていただいております。是非、その仕上がりの素晴らしさをお客様の目でお確かめください。

金属製(真鍮)仏具についての注意点

金属製、特に真鍮で鋳造された仏具の表面には、鋳巣(ちゅうす、いす)と呼ばれる目に見えない小さな穴が存在します。これは鋳造する過程で発生したガスや、温度変化のムラなどが原因でできるもので、昔ながらの鋳造製法でつくった仏具にはほぼ必ず存在します。この小さな穴には水分などが残りやすいため、金属製(真鍮)仏具を磨かずに置いておくと、この部分から錆び(変色)が発生する可能性がございます。その場合は、市販の金属磨きでお磨きいただければ元通りの光沢に戻すことができます。